建設業関係者必見

労災上乗せ保険とは?見直されるその必要性

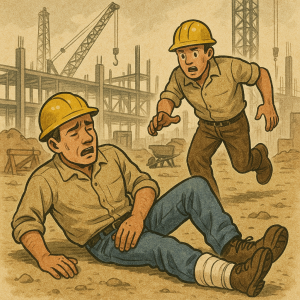

建設現場や製造ライン、運送業務など、危険を伴う職場で働く従業員がいる企業にとって、労災対策は非常に重要な経営課題のひとつです。国の労災保険(労働者災害補償保険)は基本的な保障を提供してくれますが、それだけでは十分とはいえない現実があるのをご存知でしょうか?

本記事では、労災保険を補完する「労災上乗せ保険」について、コンプライアンスに配慮しながらわかりやすく解説します。労働災害による企業のリスクをどう軽減できるのか、一緒に確認してみましょう。

労災保険の限界と現実

労災保険は業務中または通勤中に発生したケガや病気を対象に、医療費の給付や休業補償、障害・死亡時の遺族補償などが受けられる公的制度です。ただし、支給には上限があり、現実の生活を完全に支えきれるかといえば、必ずしもそうではありません。

例えば、月収35万円の従業員が事故で休業した場合、労災から支給される休業補償は原則として平均賃金の約8割です。また、慰謝料や逸失利益などは労災の対象外となっており、遺族側から企業に対して損害賠償を求められることも珍しくありません。

- 実際の収入に比べて補償が少ない

- 慰謝料や逸失利益などがカバーされない

- 被災者や遺族からの賠償請求リスクがある

- 訴訟対応費用は原則として自己負担になる

こうした背景から、企業が独自に備える「上乗せ保険」の必要性が年々高まっています。

労災上乗せ保険の基本構造

労災上乗せ保険は、政府労災保険でカバーできないリスクを補完する民間の保険制度です。企業が加入し、従業員を対象に補償を手厚くすることが目的です。一般的には、次の2つの補償で構成されています。

1. 法定外補償保険

これは、政府労災の支給額に上乗せして企業独自の補償を行うための保険です。たとえば、労災が認定された場合に追加の休業補償金や後遺障害見舞金、死亡見舞金などを従業員や遺族に支払うことができます。

2. 使用者賠償責任保険

労災事故が発生した後、企業が安全配慮義務違反などで訴えられた際に、損害賠償金や弁護士費用、訴訟費用などを補償する保険です。高額の賠償を求められたケースでも、企業の財務を守る備えになります。

加入が増えている理由とは?

ここ数年、建設・製造・物流などを中心に、労災上乗せ保険の加入率が上昇傾向にあります。その背景には、単なる補償強化にとどまらず、さまざまな企業メリットが存在します。

- リスク管理の強化:万が一の事故でも企業の損失を最小限に抑えることができる

- 公共事業への対応:「経営事項審査(経審)」において、加入企業は加点評価を受けられる場合がある

- 従業員の安心感:企業の「安全配慮」によって、離職率の低下や信頼向上にもつながる

また、事故後の対応としても、企業が適切な補償体制を用意していることは、社会的信用の確保にもつながります。

一人親方や個人事業主も対象になる?

通常、労災保険の対象は「労働者」と定められていますが、「特別加入制度」を活用することで、一人親方やフリーランスの個人事業主でも労災や上乗せ保険に加入することが可能です。

実際、個人請負の建設作業員や大工の方が、元請との契約上、特別加入+上乗せ保険を活用するケースも増えています。こうした備えは、元請との信頼関係を築く上でも非常に有効です。

※本記事は情報提供を目的としており、特定の保険商品の勧誘を目的としたものではありません。

保険加入を検討される場合は、必ず保険会社または保険代理店を通じて、補償内容・免責事項・対象範囲などをよくご確認ください。企業の業種や就業形態によって、適用条件が異なることもあります。

まとめ:事故は起こる前に備える時代へ

どれだけ安全管理を徹底しても、事故のリスクをゼロにすることはできません。だからこそ、企業として「万が一に備える姿勢」が求められています。

現在加入している保険内容が、実際に起こりうるリスクに対応できているか。従業員を守るための補償体制は整っているか。この機会にぜひ一度、社内で見直してみてはいかがでしょうか?

📍所在地:神奈川県小田原市南鴨宮3-4-18-103

📞電話番号:0465-20-5656

📧メール:info@kisekihoken.com

🌐公式サイト:https://kisekihoken.com

#労災 #賠償保険 #労災事故 #事故の備え #小田原 #神奈川 #任意保険 #裁判事例 #万一に備える